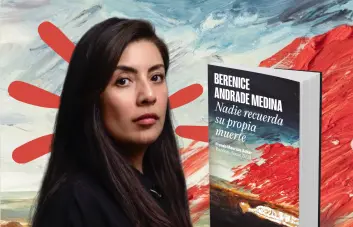

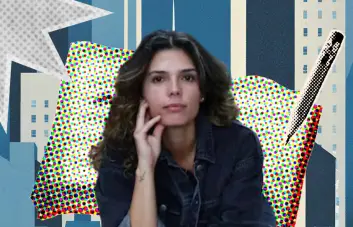

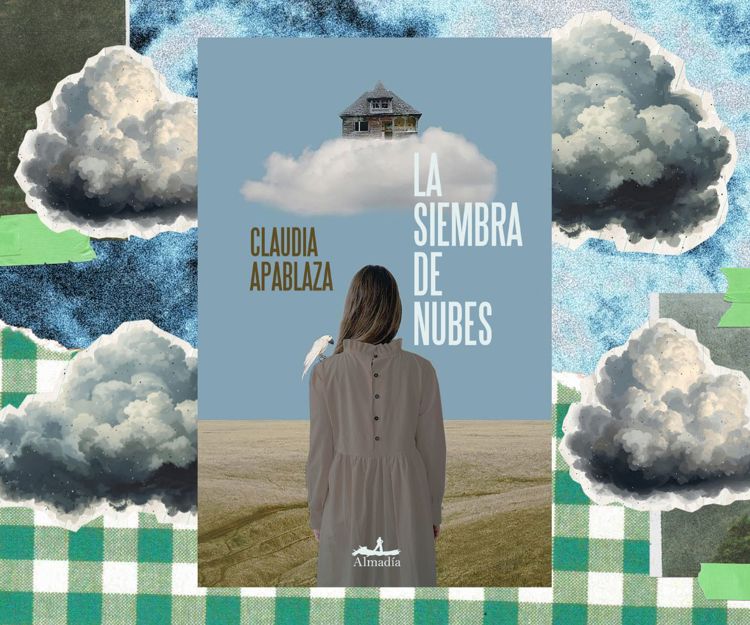

“Miramos al cielo, miramos las nubes, todas blancas y pálidas, constantes, no se mueven rápido, descansan en el cielo que no las altera. Todo es celeste”, escribe Claudia Apablaza en su más reciente novela, La siembra de la nubes (Almadía, 2025), una historia en donde la memoria familiar se entreteje con la crisis climática contemporánea.

El proyecto nació cuando, en 2019, Apablaza se encontraba escribiendo un ensayo en el que debía analizar el origen de su biblioteca, incluyendo qué libros tenía, de dónde provenían, si eran heredados o comprados, y la memoria asociada a esa colección. Este ejercicio la empujó a transformar el ensayo en una reflexiva novela sobre la memoria histórica, política y familiar que encarna la investigadora Amelia, la protagonista de La siembra de nubes.

¿Cuántas veces no hemos mirado a las nubes buscando figuras, formas, e incluso señales? La familia de Claudia Apablaza, tanto paterna como materna, se dedicaba a la siembra y al cultivo en el área campestre, alejada de Santiago, la capital de Chile. Para ellos, la lluvia era de vital importancia. Si no llovía en un año, el duro trabajo y la inversión de la siembra no se traducían en una buena cosecha.

“A veces ni siquiera queremos mirar al cielo para decir ‘¿qué está pasando con nuestras nubes?’” pregunta Claudia Apablaza en una conversación con La Cadera de Eva para conocer más sobre su novela.

¿De qué trata la novela?

La novela narra la historia de Amelia, una joven científica chilena que está preparando una estancia de investigación en Canadá. Su objetivo es estudiar a fondo la siembra de nubes, una técnica artificial utilizada para provocar la lluvia. Antes de emprender su viaje, Amelia debe desocupar su apartamento, ordenar sus pertenencias y, eventualmente, despedirse.

La novela se centra en la dificultad de decir adiós, mostrando las conversaciones de Amelia que revelan los secretos y la historia de su familia.

¿Qué podemos encontrar de ti en la esencia de la novela?

Los otros libros que he trabajado son libros que son muy cercanos a lo autobiográfico. En Historia de mi lengua (2022), escribí sobre quedar embarazada. En este caso, mi desafío fue tomar algunos indicios de mi material biográfico, pero extremarlos a la ficción.

Entonces, sí hay claves autobiográficas en el texto, pero también se puede leer en otro tipo de claves No necesariamente el personaje Amelia me representa, pero sí hay indicios de mí en algunas características de Amelia, por ejemplo, que pasó su infancia en las Mercedes. Amelia también es mucho mi prima, mi abuela. Hice cruces familiares biográficos que me los puse como desafío.

Para quienes no conocen el significado, ¿qué es la siembra de nubes y cómo la interpretas en tu novela?

La siembra de nubes es una técnica artificial para hacer llover que ha sido utilizada desde el siglo XX, específicamente desde el año 1950. Esta técnica relativamente nueva es un tema que genera mucha controversia, tiene tanto detractores como defensores, sobre todo por el contexto de las sequías, el cambio climático y la urgencia de contar con agua en momentos en que las lluvias simplemente no llegan.

Uno de los precursores e investigadores que más trabajó en la siembra de nubes fue el hermano del autor de Matadero cinco, Kurt Vonnegut.

Eso me pareció un detalle hermoso, de repente se cree que la literatura no tiene nada que ver con las tecnologías, pero en muchos relatos se nombra a este personaje como uno de los precursores de la siembra de nubes. Este fenómeno climático lo que hace es que se bombean las nubes con ciertos tóxicos para hacer llover cuando hay extensas sequías. También se utiliza como arma para la guerra,

Se dice que la en la Segunda Guerra Mundial se usó para generar inundaciones; si haces llover en una ciudad, puedes generar un desastre climático terrorífico, entonces también es una potente arma de guerra.

¿Cómo equilibraste el rigor científico con la fluidez literaria, que le habla a la memoria, con la que escribes?

La verdad es que la novela fue trabajada por capas. Una de esas capas fue la investigación científica. Para esta parte hice una investigación bastante exhaustiva, leí artículos científicos y periodísticos, y también materiales escritos por activistas que se oponen a la siembra de nubes. Me contacté con investigadoras y artistas que trabajan sobre fenómenos climáticos, como la argentina Maia Gattás, quien combina arte y ciencia en su obra.

Pero además de esa investigación más técnica, realicé otra de carácter afectivo. Por eso digo que trabajé la novela por capas. Primero la científica, luego la literaria, la prosa, su intensidad, la poética del lenguaje, y finalmente una más íntima, vinculada con la memoria familiar y los afectos. Tuve conversaciones con mi abuela sobre temas que atraviesan el texto, e hice una exploración personal sobre los vínculos emocionales que sostienen la historia.

Así fui construyendo la novela a lo largo de seis años, trabajando cada una de esas capas por separado. También el tema de los afectos, que uno ahí hace una indagación personal acerca de sus vínculos afectivos.

En la novela, la atmósfera, el clima, parecen personajes vivos. ¿De qué manera logras traducir eso en tu escritura?

En el fondo también hay una capa atmosférica del texto, la poética del texto y que está cruzada la sensación de irrupción de estos fenómenos climáticos que van a generar una cierta catástrofe ambiental. Yo quería que el texto fuese como una especie de poética de las nubes. Poética de la lluvia, del desastre, de la intensidad, de finalmente cómo esa lluvia de repente aparece en nuestras vidas, así como aparecen los afectos violentos.

Trabajé la idea de la nube y el clima, que cruzara toda la novela y que cruzara su atmósfera. También fue otra capa a la que, de verdad, me dediqué muchísimo. Quizás fue la última con la cual trabajé para darle el toque final a la novela.

¿Por qué es importante que desde la literatura se converse sobre la crisis climática?

Es importante hablar de estos temas porque están atravesando nuestro presente. Hay mucha gente que dice, “No, eso va a suceder en el año 2050, eso va a suceder en muchos años más”. Creo que las personas que han leído el texto también han sentido mucho ese presente, esa intensidad del presente, porque dicen: “Bueno, esto no es una novela ni futurista ni ciencia ficción, sino una novela que también se hace cargo de un presente”.

A veces ni siquiera queremos mirar al cielo y decir, ¿qué está pasando con nuestras nubes? algo que está constantemente encima nuestro, no queremos ni nombrar ni acercarnos. Yo, por ejemplo, de repente veo y descubro que la siembra de nubes es un fenómeno que está sucediendo. Entonces, en la novela, me quise hacer cargo del desastre y del desastre climático y atmosférico que estamos viviendo en este presente. No es algo para mañana.

¿Qué podemos reflexionar con la novela, las personas que miramos a las nubes?

En La siembra de nubes se puede esperar una conexión intensa con nuestra memoria, con nuestros afectos y con nuestro medio ambiente.

Por:

Por: